„Jede Woche eine neue Welt“, World in Progress, 2023

Variable Installation mit gebrauchten, leeren Versandkartons, beschriftet (Bleistift) mit „WELT-Begriffen“ aus den Medien

Laut Wikipedia wird der Begriff Welt als die Gesamtheit der begreifbaren oder erkennbaren Dinge und deren Beziehungen zueinander bezeichnet. Die Sicht des Menschen auf die Dinge um ihn herum, bestimmen seine Weltbilder, damals wie heute. Die Installation von Mariel Gottwick stellt Fragen nach dem Verhältnis der Menschen zur WELT. Entstehen neue Welten? Stehen sie in Beziehung zueinander? Zerfällt die Welt in viele Welten? Wie viele Welten können in unserer einen Welt bestehen?

„ … und wenn sie verbrennen, dafür kann ich nichts“, 2022

mehrteilige Installation: 8 Fototafeln mit Makroaufnahmen von toten Insekten auf Wandleiste,

1 Lichtobjekt (Deckenlampe) 60cm x 60cm x 4c, mit innenliegender Abbildung von toten Insekten.

Text, Stephan Groß

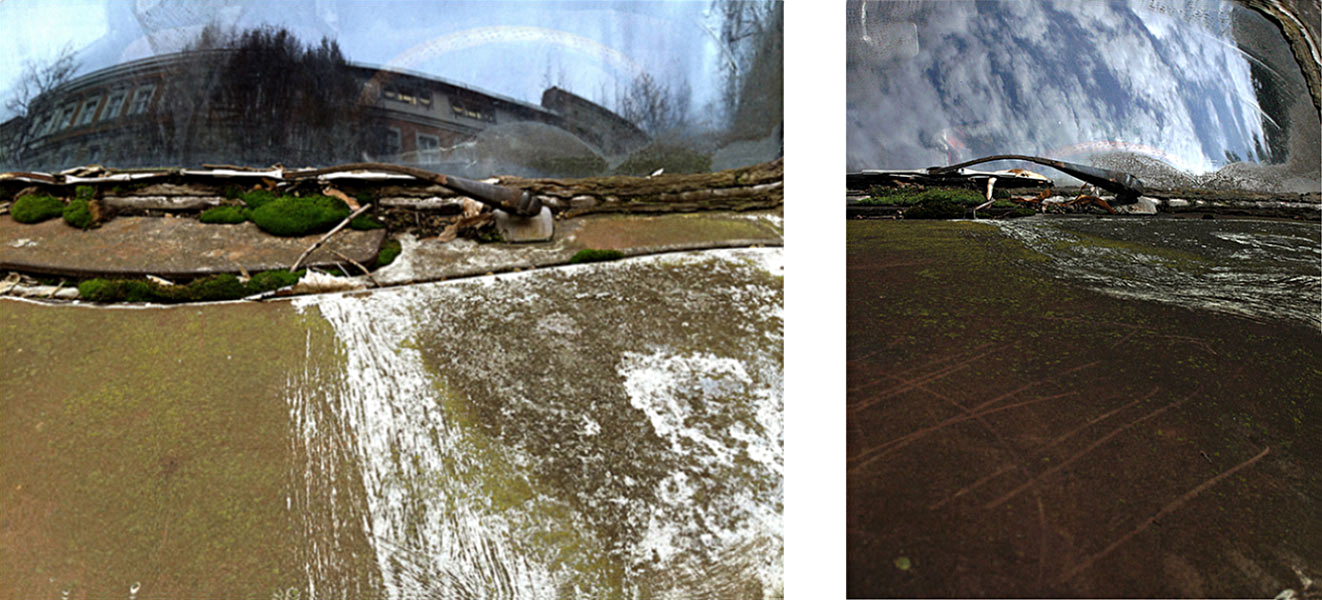

Teil 1: Fotografie, Serie von ca. 10 Motiven in Holzrahmen 40x50cm, 35x50cm

Die „Automobile Art“ und die Natur stehen sich als lebensbedrohliche Konkurrenten gegenüber. Der Versuch der „Automobilen Art“, sich einer veränderten Umwelt anzupassen, endet möglicherweise in ihrem Zerfall. Eine abstruse Vorstellung – die Natur, eine aggressive, zersetzende Kraft, – das Auto, eine vom Aussterben bedrohte Art. Für manche Menschen mag der Gedanke, dass der Individualverkehr „aussterben“ könnte, eine größere Bedrohung darstellen, als die Vorstellung, die Artenvielfalt auf unserer Erde könnte sich weiter extrem reduzieren. Die Aussicht auf eine Verkehrswende, die sich von selbst erledigt, wäre für andere allerdings eine willkommene Zukunftsperspektive.

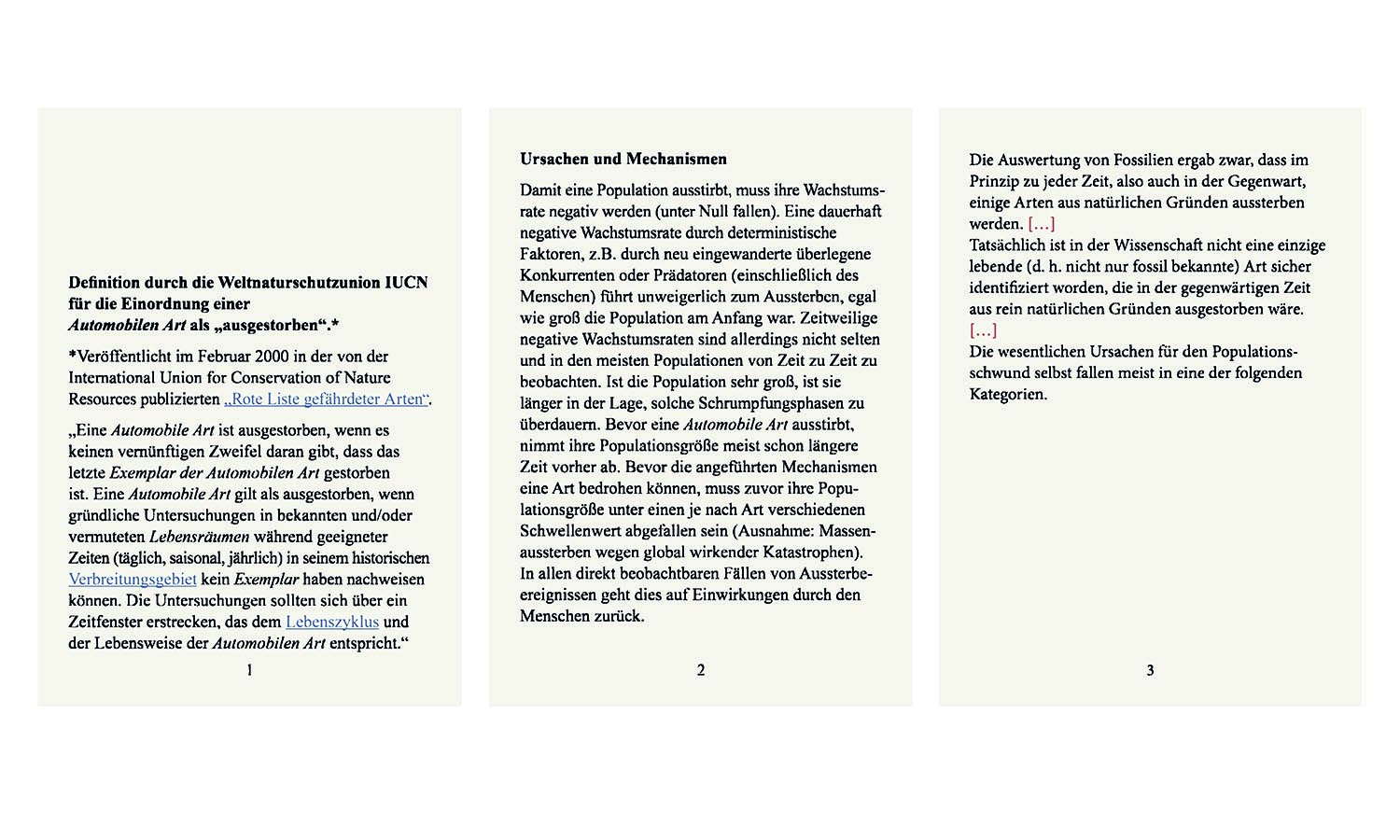

Teil 2: 10 Textseiten DinA 4, fototechnisch bearbeitet, Laserdruck auf Karton

(Bild s.o. 3 Beispielseiten)

Im Text der IUCN (International Union for Conversation of Nature) von 2000 wird die Einordnung einer Art, wann diese als „ausgestorben“ gilt, definiert. Mit wenigen, von mir vorgenommenen Veränderungen des Originaltextes „mutiert“ das Automobil in diesem Text zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Das Auto – auf einer Stufe mit Lebewesen, die es unbedingt zu erhalten gilt. Das Auto entwickelt sich zu etwas Wesenhaftem, Lebendigem, sozusagen zu einer spezifischen Art. Das Paradox liegt in der Verkehrung des Textes. Dass die Natur das Automobil als Art gefährden könnte, wird zu einer absurden Vision.

Videoinstallation, Holzplatte, 20,2 cm Durchmesser, darauf angebracht in 1cm Abstand eine geschmolzene Atemschutzmaske

Im Jahr 2020. Den Corona-Hygieneregeln folgend, habe ich meinen Mund- Nasenschutz den üblichen Maßnahmen zur Wiederverwendung unterzogen. Das Erhitzen auf mindestens 70°C im Backofen hat die Maske nicht überlebt.

Die Projektion eines blauen Himmels mit gleißend hellem Sonnenlicht auf eine kreisrunde Scheibe wird von einer Art Wolke (der geschmolzenen Maske) überschattet. Sollte die intensive Sonneneinstrahlung für das Schmelzen der Atemschutzmaske verantwortlich gewesen sein? Oder anders gefragt, hat die ansteigende Erderwärmung etwas mit der Corona-Pandemie zu tun?

Die Video-Installation wirkt, als würde uns aus großer Ferne, ein Blick auf unseren Planeten Erde gewährt, als dürften wir mit Abstand auf das Große, Ganze und seine Zusammenhänge schauen. Wie behandeln wir unseren Planeten? Wo ordnen wir Menschen uns in die Gesamtheit der Natur ein?

Autowaschen in der Waschanlage ist ein beliebtes „Samstagmorgen – Ritual“. Man taucht ein in einen Tunnel mit spritzenden Wasser- und Reinigungsdüsen, mit wirbelnden und peitschenden Bürstensäulen. In vorgegebener Zeit und Richtung bewegt man sich durch den Strömungskanal.

Mit dem ersten Lockdown der Corona-Pandemie wurden gemeinschaftliche und zwischenmenschliche Gewohnheiten und Rituale abrupt aufgehoben. Das Verschwinden der Rituale ist jedoch ein Prozess, der lange vor der Corona – Pandemie seinen Anfang hatte. Nicht nur der Zwang zur stetigen Beschleunigung globaler wirtschaftlicher Kreisläufe, die nicht dem Prinzip der Effizienz folgen, auch die beschleunigte Lebensform einer durchdigitalisierten Gesellschaft, lässt keinen Raum für Rituale oder Zeremonien. Zeit sparen, ist die Devise!

Im Handwaschbecken einer Toilette plätschert leise ein kleiner Teich. Im klaren Wasser spiegelt sich die Sonne, als ob glitzernde

Sterne auf der Wasseroberfläche tanzen. Vögel zwitschern. „Wo bin ich? Ach ja, auf der Toilette.“

Das Wasser plätschert, die Toilettenspülung rauscht, die Fäkalien wegspülend, danach der Wasserhahn am Handwaschbecken. Sauberes, klares Trinkwasser rinnt gurgelnd den Abfluss hinunter. Der Wasserstrahl fließt über meine Hände in den „Teich“, um meine Hände von der Seife zu befreien, der Flüssigseife, die „lebendige Frische“ verspricht.

Tatsächlich – alles wirkt frisch und lebendig und glitzert auf der Wasseroberfläche, doch werfen meine Hände einen dunklen Schatten in den Teich.

Alles irgendwie paradox, das Ganze – sauberes Wasser, wo man hinhört und dazu noch lebendige Frische und Vogelgezwitscher.

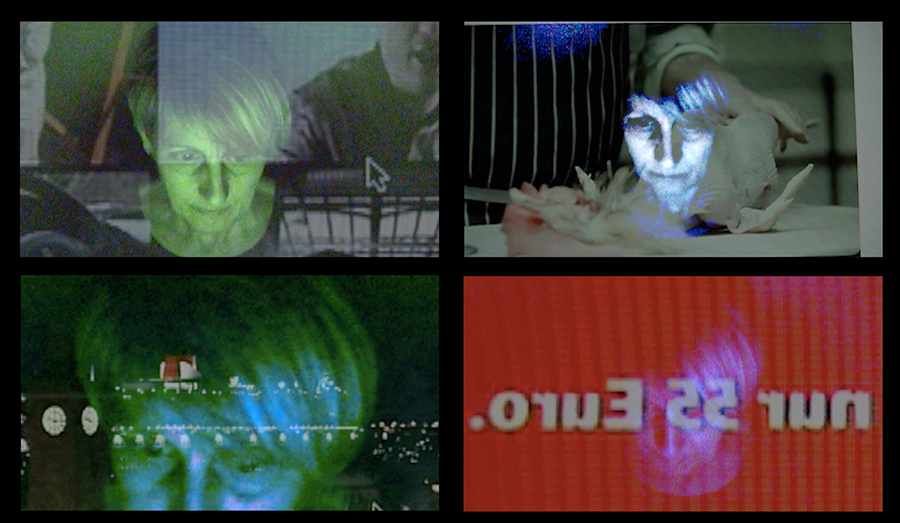

„Im anderen Licht“, 2017, Video, 4:55 Min.

Der Philosoph Platon will mit seinem Höhlengleichnis die

zentrale Aussage seiner Philosophie veranschaulichen: Wir, die in der Welt der vergänglichen Dinge gefangenen sind,

können nur das Abbild, also nur die Schatten der Dinge sehen, die durch das Licht von außen in die Höhle geworfen werden, in der wir Unwissenden uns befinden. So sehen wir nur die Umrisse, die Oberfläche der Dinge, sind aber nicht fähig ihr Wesen zu erkennen.

Im Video sitzt eine Frau im Dunkeln vor ihrem Laptop. Es gibt kein anderes Licht, außer den Leuchtdioden des Bildschirms, die einzige Lichtquelle, von der das Gesicht angestrahlt wird und sichtbar gemacht wird. Das Gesicht bietet keine neutrale Projektionsfläche, es wird durch die auftreffenden Strahlen geformt. Im Wechsel der Farben und der Lichtintensität verwandelt es sich in schnellem Rhythmus. Die in plötzlichen Lichtblitzen gesteigerte Helligkeit, reduziert das Gesicht zeitweise auf seine bloßen Umrisse.

Bei Platon steht das Licht für die Quelle der Erkenntnis. Im Video wird das Gesicht durch die Lichtstrahlen geformt. Der Mensch verändert sich unter der Einwirkung des Lichts. Er wird zur Projektionsfläche der Bilder und Botschaften, die aus dem Internet auf das Gesicht treffen. Das Licht steht hier für die Summe allen Wissens, das durch das Internet für den Menschen zugänglich wird.

Doch stellt sich die Frage, ob diese Anhäufung von Daten

tatsächlich Wissen ist. Um das Bild Platons aufzugreifen, haben wir uns nicht nur eine etwas komfortablere Höhle mit höheren Decken und größeren Fenstern gebaut, in die mehr und größere Schatten fallen können, die nicht das Wesen der Dinge erkennen lassen, sondern nach wie vor nur ihre Umrissformen sichtbar machen?

links, Portrait, Joachim II. Kurfürst von Brandenburg“, Mitte, Adam und Eva, rechts, Portrait, Anna von Minckwitz

„verstrahlt“

Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter geworden. Mit der immer „schussbereiten“ Kamera bilden wir in unzähligen Fotos unsere erlebte Wirklichkeit neu ab. Mit dem Transfer der Bilder ins Internet, erleben wir dort eine erweiterte Realität, ja, eine parallele neue Welt, an der jeder, der Zugang zum Internet hat, teilhaben kann. Eine Entwicklung, die eine Demokratisierung der kulturellen Welt ermöglicht?

Kunst im Blickwinkel der Digitalisierung, beginnt für mich mit dem Herunterladen von Kunst-Abbildungen aus dem Netz, die dort in unterschiedlichen Auflösungen, Formaten oder Farbstimmungen vorhanden sind. Zwischen dem Original und der digitalen Abbildung eines künstlerischen Werks liegen etliche technische Schritte, wie weit sich die digitalen Bilder vom Original entfernt haben, ist für mich als Internet-Nutzer nicht nachvollziehbar, und so eine Bewertung des Originals schwer möglich.

Mit meinem Video habe ich den digitalen Prozess fortgeführt, indem ich das heruntergeladene Bild mit dem Smartphone vom Laptop abfotografiert, das dabei entstandene Foto wiederum auf das Laptop geladen und erneut fotografiert habe. 99 mal habe ich diesen Vorgang, mit drei verschiedenen Bildern von Cranach wiederholt. Die dabei entstandenen 100 Bilder geraten dabei in „Bewegung“. Das Ausgangsbild entfernt sich schnell von seiner ursprünglichen Gestalt. Es verwandelt sich in wabernde, blasenartige Formen, in den immer gleichen Farben (schwarz, blau, cyan, rot, pink und weiß) des begrenzten digitalen Raums.

Durch die digitalen Medien ändert sich die Sicht (nicht nur) auf die kulturelle Welt – in welcher Weise sie sich ändert, bleibt abzuwarten.

„Kreiskultur – Kulturkreis“

Kreisverkehre bestehen aus einer Kreisfahrbahn und einer Mittelinsel. Die häufig von Gemeinderäten geplanten Grünflächen, unterliegen zwar in Durchmesser, Bepflanzungsart und sonstiger dekorativer Gestaltung den Regeln der Straßenverkehrsordnung, trotzdem spiegeln sie oft ein regionales Kulturverständnis wider.

Sie werden meistens bepflanzt und häufig mit dekorativen Landschaftselementen verschönert oder mit Kunstobjekten ausgestattet. Dabei entstehen manchmal aufwändig gestaltete Miniaturlandschaften mit einem Garten ähnlichen Charakter. Das Absurde daran ist, dass diese reizvollen „Gärten“ nicht für eine (soziale) Nutzung vorgesehen sind. Die häufig, so romantisch angelegten Verkehrsinseln bleiben unerreichbare grüne Inseln, die nur beim Umrunden mit dem Auto einen flüchtigen Blick freigeben.

Den Objekten liegen Luftaufnahmen von real existierenden Kreisverkehren zugrunde. Ich wähle den Blick von oben, die sogenannte Vogelperspektive, die für den Menschen einen eher seltenen Blick auf die Natur wiedergibt, wenn man nicht gerade mit google-earth unterwegs ist. Von dieser medialen Wahrnehmung ausgehend lasse ich von der 2- dimensionalen, fotografischen Wirklichkeit tortenplatten große 3 -dimensionale Miniaturkreisverkehre entstehen. Durch die Umgestaltung der Verkehrsflächen in fantastische Grünflächen und beseelte Gärten erfahren sie eine neue, paradoxe Bedeutung.